明知鉄道でたどり着いた岩村駅から、そのまま百名城の岩村城へ。

日本一高い地にある城として、三大山城とも呼ばれます。

ただ、三大山城の箔がなかったとしても、その遺構だけで訪問する価値は大アリ。

登りはなかなかしんどいですが、山中に残る素晴らしい石垣を見れば登る元気も出てくるものです。

お城:岩村城 岐阜県恵那市

HP:http://onna-jyoushu.iwamura.jp/

訪問日:2017年7月、2022年3月

概要

築城時期は不明ですが、1185年に加藤景廉が遠山荘の地頭となり、その長男、景朝が築いたともされます。

戦国時代末期には、武田家家臣の秋山氏の侵攻を受け、落城。その後、武田家の弱体化もあり、織田家が奪取します。

この中で、遠山家の実質的な女城主であったおつやの方の悲話が残ります。

その後、河尻秀隆、森長可らが入城、関ケ原の戦い以降も大給松平氏、丹羽氏らが城主となりました。

日本一高い地に築かれた山城は三大山城と呼ばれます。

訪問記

山麓居館部

散策のスタート地点は岩村歴史資料館から。

駅から歩いて20分ほど。広めの駐車場もありますので、車の拠点にもなります。

ここに100名城スタンプも置かれています。

モデルはもちろん六段壁。記事でたどり着くのは次回かな笑

この岩村歴史資料館があるのは、岩村藩主邸跡。

今や名残は看板だけですが、江戸時代にはこの地に屋敷がありました。

江戸時代初頭には下りてきたということは、やはりこの山城で山上に住むのは相当大変だったんでしょうね。

今の藩主邸跡には、いくつかの建物が移築、復元されています。

こちらは藩校知新館の正門を移築したもの。

岩村藩は小藩でありながら美濃国で初めて、全国的に見ても早い段階で藩校を設立する先見の明がありました。

こちらは平重門

光の関係で裏からです。

太鼓櫓と表御門も。

これらはふるさと創生事業で1990年に再建されました。絵になります。

看板には本物の城復元を主体に、超長期計画により城全体や城下町を復元、再建すると強気に書かれていましたが、まだ計画はあるのでしょうか。

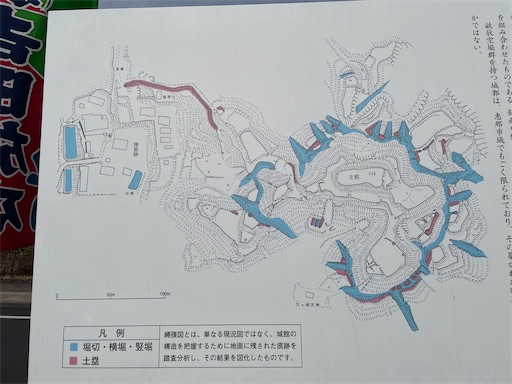

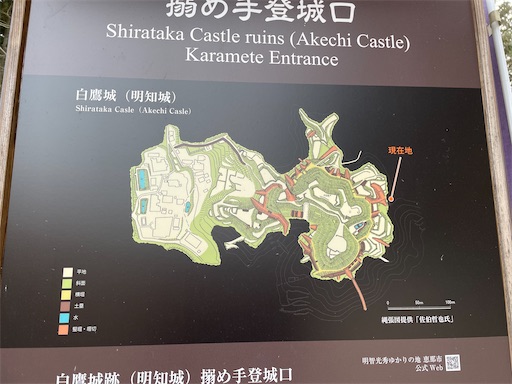

本格的な登りへと向かいましょう。その前に全体像を確認です。

ちょっと遠すぎかもしれませんが笑、今いる藩主邸跡は水色で示されています。広い。

ここから青の数字に従って上へ登っていき、一番上の薄黄色あたりが本丸近辺です。

12が有名な六段壁。そこまでは門とオレンジであらわされた屋敷地が続きます。

追手門は9。大きく見ると3つに分かれた屋敷地(オレンジ)の上2つの間にあります。

この追手門脇に三重櫓が建てられ、実質的な岩村城の天守でした。

長い大手道は随所に屈曲、門が置かれ、守りへの意識も伺えます。

登城口~一の門

遠い道のりの看板を見ただけで疲れそうですが、気を取り直して登城開始です。

麓ですら3月初旬に残雪が残っていました。寒さも厳しかったのでしょう。

真っ黒に飛んでしまった石碑にはこんな字が書かれていました。

こちらは夏の姿。

ものの数分で、明らかに居館跡という雰囲気の段々の平場に到着。

そこにあった古めかしい門が下田歌子勉学所

明治時代の女子教育の先駆者で、実践女子学園の創設者でもあります。

神童と呼ばれるほどの才覚がありながら、藩校知新館への入学を女というだけで断られた、苦難の過去もありました。

この先から、いよいよ本格的な登りが始まります。

というところがこの状況。。。

ただの残雪に見えるかもしれませんが、路面はいわゆるアイスバーン。つるっつる。嘘みたいによく滑りました笑

慎重に進んでも、両足をのせた瞬間に滑ってスタート地点に戻されるくらい。

進んでは戻されを繰り返すこと幾ばくか、ようやく乗り越えて山中へ分け入ります。

最初の坂道には、藤坂という名がつけられています。

加藤景廉の妻の輿入れの際に、地元から持参した種から育てたとされる藤があったことが由来とされます。

少し進んで道が屈曲する部分には初門がありました。

有事の際には門を構えたのだとか。

この先、しばらくはこの石畳の道を登り続けます。

歩きやすいのは良いですが、なかなかに登ります。。。

5分ほど登ると美しい石垣が見えてきました。俄然、元気が出ます笑

このあたりにあったのが一の門

二層の櫓門で、向かって左手には単層の多門櫓、右手も土塀で守られた門は、番所として使われていました。

一の門の内側も、両側に屋敷地が広がります。

大手道は屋敷地に見下ろされる配置。守りも兼ねているのでしょう。

このあたりも残雪多めでしたが、何とか足の踏み場は残っていました。よかった笑

土岐門~菱櫓

屋敷地を抜けるとすぐに二の門、土岐門です。

門を抜けると道は180度屈曲します。このあたりも工夫を感じます。

土岐門の足元にも美しい切込接ぎの石垣が残ります。

当時は土岐氏を破って手に入れた門が置かれていたそうで、今も移築されて現存していますが、見に行く時間はなかった。。

少し尾根道を進むと、

畳橋

空堀の向こうに高石垣と枡形の追手門、三重櫓が置かれ、空堀を越えるL字の畳橋が架かっていました。木橋の床板を畳のようにめくれたことが畳橋の名の由来だとか。

三重櫓は岩村城における実質的な天守に相当し、麓からも見える立地でした。

麓に権威を誇示する目的があったとはいえ、大手道沿い、本丸から離れた立地の天守、というのは珍しい。

というところを理解したかったですが、当時は絶賛工事中。。。

そもそも現在地がつかめず。

山中に現れる石垣の高さや美しさは素晴らしいのですが、ちょっと消化不良でした。

さきほどいた堀底?を石垣上から見返したのがこちら。

三重櫓付近から畳橋を見下ろす構図かな?

畳橋を越えたところの高石垣。おそらく追手門の枡形を構成する石垣の一部かと。

急傾斜も利用した高い石垣。よくこの山中に作ったものです。

この先もやはり石垣に囲まれた屋敷地が広がります。

相変わらず屋敷を見上げる構図です。狙われるさまが目に浮かぶような。

そして、足元の石垣は本当に美しい。

この屋敷地は一の門奧のそれよりも長く、広いもの。

その中に、霧ヶ井と名付けられた井戸があります。

屋敷地にも井戸枠が置かれていて、水に恵まれていることが伺えますが、この井戸は名前が今も伝えられているように少し特別。

秘蔵の蛇骨を霧ヶ井に投げ入れると霧が湧いて城を守ったという伝説が残ります。

そして、この霧ヶ井が由来となり、岩村城は別名霧ヶ城とも呼ばれています。

伝説は非科学的でも、その元となった事象は実際にあったのでしょう。

本丸向かって左手の屋敷地の奧には、

八幡神社という神社も置かれていました。

加藤景廉を祀る神社で、1508年にはすでに置かれていたことが分かっています。

今は山麓に移り一部が残るのみですが、このあたりの名称、八幡曲輪にも名残を留めます。

八幡神社の跡から戻ると、延々続いてきた屋敷地もここで終わり。

ここから二の丸、本丸へと入っていきます。

八幡曲輪から先への通路沿いには、菱形をした櫓台に菱櫓が置かれていました。

菱形の由来は山の地形、さらに櫓も菱形をしていたので、菱櫓と呼ばれました。

菱櫓の奧は二の丸です。

さらに足元の帯曲輪には俄坂門が置かれ、番所や多門が置かれていました。

櫓沿いに曲げられた大手道。門が見えない現状でも守りやすそうな構図です。

ちなみに、菱櫓の先にも井戸。本当に水が豊富な山城です。

そして見えてきたのが有名なアレ。

メインディッシュをチラ見したところで、続きはまた次回。